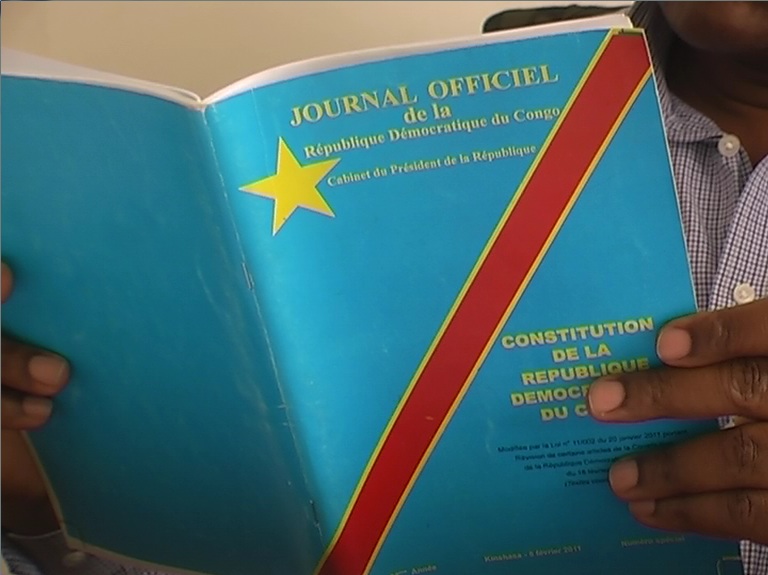

Comment déterminer qu’une loi fondamentale censée asseoir la démocratie est bonne ou mauvaise, solide ou faible? A suivre le débat qui déchire la nation congolaise autour de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée le 20 janvier 2011, tout semble indiquer que les Congolais qui défendent celle-ci ont un problème de méthodologie. Ils ont en mémoire les crimes politiques et économiques ainsi que les violations des droits de l’homme commis en toute impunité par les pouvoirs successifs depuis les élections générales de 2006. Du haut de ce contexte, ils procèdent d’abord à une lecture des textes juridiques. Ensuite, ils se rendent compte qu’aucune disposition n’autorise les dirigeants de commettre leurs forfaits. Enfin, ils concluent que la Constitution est solide même si elle présente quelques imperfections. Aussi répètent-ils à qui voudrait les entendre qu’elle n’empêche pas les gouvernants d’accomplir leurs missions.

Le procédé ci-dessus est d’une extrême naïveté. Car, appliqué à toutes les Constitutions sous la longue dictature de Mobutu, il aboutirait au même jugement. En effet, aucun article de ces Constitutions ne donnait carte blanche au dictateur de violer les droits fondamentaux de ses concitoyens, de mener une politique néo-patrimoniale et de mettre en coupe réglée l’économie et les finances de l’Etat, le tout en toute impunité. Pour bien analyser la Constitution d’un Congo voulu unanimement démocratique, je me propose de la confronter à la définition de la démocratie, à la récurrence de la volonté politique de la changer de manière intempestive, et d’examiner les liens qu’elle entretient d’abord avec elle-même, c’est-à-dire entre le préambule et le corps, ensuite avec la culture locale.

Qu’est-ce que la démocratie?

Le meilleur moyen de répondre à la question ci-dessus est de s’en poser une autre. Qu’est-ce qui est à l’origine de la démocratie et qui différencie celle-ci de la dictature? La naissance de la démocratie, non pas à Athènes en Grèce comme l’apprennent tous les écoliers africains mais partout au monde avant même la rencontre des civilisations, est due à une simple observation. Quand un individu détient une parcelle de pouvoir, il a tendance à en abuser pour assouvir ses intérêts personnels au lieu de servir la communauté. Pour minimiser voire éradiquer cette pulsion, la rationalité humaine a conçu une stratégie appropriée. En Occident, celle-ci a été formulée en ces termes par Montesquieu (1689-1755), le premier des quatre grands philosophes des Lumières: « Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ».

La même stratégie était de mise dans plusieurs Etats précoloniaux africains. Car, le monarque africain était souvent entouré d’un conseil des notables qui, comme son nom l’indique, le conseillait, contrôlait et sanctionnait le cas échéant, la sanction pouvant aller jusqu’à sa déposition. Aussi les anthropologues voient-ils en un tel pouvoir un type particulier de démocratie. Ce n’est donc pas parce qu’il y a multipartisme qu’il y a démocratie. Ce n’est pas parce qu’on organise régulièrement des élections qu’il y a démocratie. La démocratie repose sur cette idée que « nul n’est au-dessus des lois ». Pour qu’il y ait démocratie, il faut donc que les institutions politiques soient organisées de manière à atteindre cet objectif, non pas sur papier mais dans les faits.

Révisions et changements intempestifs des Constitutions

Quand on compare la dictature de Mobutu Sese Seko à la « démocratie » de Joseph Kabila Kabange ou « l’Etat de droit » de Félix Tshisekedi Tshilombo, on se rend vite compte que tous les défis de la gouvernance congolaise restent d’actualité. Ils sont même exacerbés. L’unique avancée dans le combat des Congolais pour leur dignité et leur prospérité se vit dans la liberté d’expression dont ils abusent parfois. Or, dans une démocratie, celle-ci n’est pas une fin en soi mais un moyen au service de la bonne gestion de la chose publique. Mais que constate-t-on depuis la fuite mémorable du dictateur à la toque de léopard ? La liberté d’expression dont jouissent les Congolais ressemble à l’attitude du chien au passage d’une caravane. Le chien aboie, la caravane passe. Parfois, la caravane écrase le chien. En effet, depuis 2006, légion sont les Congolais passés à la case prison, certains étant carrément assassinés, pour leur libre expression ou adhésion au « parti » de leur choix.

Les « démocraties » africaines issues de la fin de la guerre froide ont accouché d’un nouveau fléau: les révisions ou changements intempestifs des Constitutions qu’aucun de leurs initiateurs ne réussit à motiver rationnellement. L’Union Africaine (UA) a pris la mesure de ce désastre. Aussi l’Article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance considère-t-elle comme « changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées », entre autres « tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique ».

Mais l’UA étant une institution aussi malade que les Etats africains, aucune mise en garde et aucune sanction ne dissuade tout détenteur de l’imperium cherchant à recourir à ce subterfuge. Cela explique la sortie remarquée du président de la transition de la Guinée-Conakry, le Colonel putschiste Mamadi Doumbouya, du haut de la tribune des Nations Unies le 21 septembre 2023: « Les coups d’Etat, s’ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c’est bien parce qu’il y a des raisons très profondes […] Le putschiste n’est pas seulement celui qui prend les armes pour renverser un régime. Je souhaite que l’on retienne bien que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l’objet d’aucune condamnation, c’est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C’est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pays ». Quoi qu’ils fassent, les présidents africains sont assurés de l’impunité. Ils évoluent comme des électrons libres qui n’ont des comptes à rendre à personne, même quand ils violent délibérément le serment prononcé lors de leur investiture, à l’instar justement du cas congolais: « Je jure solennellement devant Dieu et la nation d’observer et de défendre la Constitution et les lois de la République ».

Fossé entre le préambule et le corps de la Constitution

Les révisions ou changements intempestifs des Constitutions pour s’éterniser au pouvoir constituent déjà un bon indicateur de la faiblesse des lois fondamentales africaines à déboucher sur des régimes politiques démocratiques. Car, chaque fois qu’un détenteur de l’imperium recourt à ce stratagème, il ne rencontre aucun contre-pouvoir institutionnel effectif en face de lui. Mais il y a meilleurs baromètres. Dans la Constitution en vigueur au Congo-Kinshasa, le fossé entre le préambule et le corps en est un. Les rédacteurs ont certes compris qu’une Constitution doit être l’émanation de la culture qui l’a vue naitre. Si dans l’exposé des motifs ils « [réaffirment] notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique, sociale et culturelle, selon notre génie propre », ils nous offrent cependant un décalque grosso modo de la Constitution de la Vème République française, mimétisme oblige.

Dans le même préambule, les rédacteurs « [affirment] notre détermination à sauvegarder et à consolider l’indépendance et l’unité nationales dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives ». Ainsi, ils comprennent qu’un Etat multiethnique ne doit pas être géré comme un Etat sans phénomène identitaire; ce qui risquerait d’entrainer la domination de l’appareil de l’Etat par une coterie ethnico-régionale. Cependant, dans tout le corps de la Constitution, seul l’Article 90 adresse cette préoccupation: « La composition du Gouvernement tient compte de la représentativité nationale ». De quelle manière exactement? Ce n’est pas précisé. Qu’entend-t-on par « représentativité »? Quand le président de la république ou un membre du premier cercle de son pouvoir sélectionne un citoyen de telle ou telle autre ethnie ou province au gouvernement, est-on en présence d’une représentativité réelle ou d’une illusion? La représentativité effective ne voudrait-elle pas que l’ethnie ou la région se charge de la sélection? Pourquoi s’arrêter au gouvernement au lieu d’étendre ce souci légitime de représentativité dans tous les corps constitués de l’Etat? Ne voit-on pas un peu partout en Afrique subsaharienne comment, à des degrés divers, les membres de l’ethnie et/ou du terroir du détenteur de l’imperium accaparent les postes dans tous les corps constitués de l’Etat, surtout dans les instruments de pouvoir par excellence que sont la police et la grande muette ainsi que la garde présidentielle, véritable milice « légale » au service d’un individu?

Toujours dans le préambule, les maux de la mauvaise gouvernance endémique du pays sont nommément cités: « […] l’injustice avec ses corollaires, l’impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l’origine de l’inversion générale des valeurs et de la ruine du pays ». Pourtant, quand on examine l’origine de ces fléaux, c’est-à-dire les articles 81, 82, 88 et 93 à travers lesquels le président de la république et le premier ministre nomment aux emplois civils et militaires, on ne trouve aucune disposition les combattant. La trop grande capacité de patronage que ces articles confèrent au président de la république font de lui un demi-dieu puisque dans leur quasi-totalité, les hauts commis de l’Etat lui doivent leur bonne fortune. Ainsi, il devient un Homme-Etat ou la Loi-faite-homme; statut qui fut celui de Mobutu hier. On comprend dès lors la survivance du « djalelo » ou de l’obséquiosité à l’égard de tout monarque de fait. Peu importe qu’il s’appelle Kabila, hier, et Tshisekedi aujourd’hui.

Le fossé entre le préambule et le corps de la Constitution démontre clairement que celle-ci a été élaborée par des personnes n’ayant pas de la suite dans les idées. Dès lors, il ne faut pas s’étonner que les abus de pouvoir si caractéristiques de la mauvaise gouvernance endémique congolaise, qui est aussi africaine, reviennent au galop alors qu’on espérait les éradiquer à travers des institutions dites démocratiques.

Ecarts entre la Constitution et la culture locale

La Constitution congolaise met en place un système politique partisan et conflictuel. Exactement comme en Occident. Pourtant, ceci est contraire à la culture politique africaine traditionnelle qui a toujours privilégié le consensus. Par ailleurs, même en Occident, les Constitutions des Etats marqués par la multiethnicité comme ceux d’Afrique subsaharienne, tels que la Belgique, le Canada et la Suisse, règlent avant tout cette question afin d’éviter que la solidarité entre les élites de différentes ethnies ou régions se nourrisse du désir de dominer et de la crainte d’être dominé, au nom de l’idée que les uns et les autres se font de leur ethnie ou région. Il est piquant de constater que ce climat délétère, contraire à l’unité et la cohésion nationale, est plus prononcé aujourd’hui, par des institutions dites démocratiques, que sous la dictature de Mobutu.

La Constitution congolaise tourne également le dos à la culture locale quand elle importe la notion occidentale du chef qui règne mais ne gouverne pas. A ce niveau, on peut affirmer que ses rédacteurs ont souffert d’amnésie historique au regard des méfaits que la nation a vécus sous le tandem Kasavubu-Lumumba, puis Kasavubu-Tshombe. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, cette greffe occidentale a une fois de plus étalé ses nuisances pendant les deux premières années de l’administration Tshisekedi, confrontée à une majorité parlementaire que son prédécesseur s’était fabriquée en sa qualité de demi-Dieu n’ayant des comptes à rendre à personne. En outre, la notion du chef irresponsable devant les élus du peuple, puisque ne gouvernant pas, devient pernicieux quand le président de la république et le premier ministre sont du même bord. On sait que le premier dispose de plus de pouvoir que le second et que ce dernier est parfois considéré comme un garçon de courses. Par ailleurs, l’histoire depuis les indépendances africaines enseigne que le poste de président offre le plus grand potentiel de prédation au sein de l’Etat. Y a-t-il meilleure façon d’assurer l’impunité du chef que de placer un fusible, le poste de premier ministre, entre lui et le parlement? Qui plus est, alors que l’immensité du pouvoir détenu par le président exige une étroite surveillance et un contrôle efficace de ses faits et gestes, la Constitution, à travers l’Article 69, assure davantage son impunité en lui offrant la responsabilité « [d’assurer], par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des Institutions ». Ainsi, il devient à la fois juge et partie, lui qui est déjà, dans les faits, au-dessus des lois.

Conclusion

En exhortant les présidents africains à démocratiser leurs Etats dans son discours de La Baule, le 20 juin 1990, le président de la République française François Mitterrand, connaissant leur mentalité des colonisés mentaux, savait que grande était la probabilité qu’ils commettent la même erreur qu’au moment des indépendances en 1960. Pour l’éviter, il leur avait expliqué la différence entre la démocratie, un idéal universel, et la démocratie occidentale, une voie parmi tant d’autres possibles et imaginables pour atteindre cet idéal. Mieux, il les avait éclairés sur une autre erreur à ne pas commettre, celle de considérer la Constitution française comme l’alpha et l’oméga de toute organisation politique démocratique.

Déjà le 30 juin 1960, le Roi des Belges Baudouin 1er avait prodigué le même conseil aux pères de l’indépendance congolaise, les conviant à adapter leurs institutions, issues d’une duplication de la loi fondamentale belge, à leurs « conceptions et besoins afin de les rendre stables et équilibrées ». Mais jusqu’à ce jour, les conseils ci-dessus sont tombés dans les oreilles des sourds que sont les « experts » de toutes les commissions constituantes africaines, à savoir les professeurs d’université de droit constitutionnel qui excellent en mimétisme. D’où la rédaction de mauvaises ou faibles Constitutions.

La Constitution congolaise, comme du reste celles de la plupart des Etats d’Afrique subsaharienne, ne mérite d’autre sanction que d’être jetée dans les poubelles de l’histoire du fait qu’elle perpétue le despotisme. Mais les révisions ou changements des Constitutions étant devenus des armes aux mains de la nouvelle génération des dictateurs pour imposer leurs diktats afin de s’éterniser au pouvoir, les périodes de transition constituent la meilleure opportunité à saisir pour tout aggiornamento s’écartant du mimétisme, de préférence avec des animateurs qui seraient interdits de prendre part aux élections devant mettre un terme à ces transitions. Encore faudrait-il que la nation dispose de personnes ressources capables de l’édifier à ce sujet. Car, ce serait le comble de naïveté que d’espérer entrer dans une nouvelle République, contraire à la précédente, en révisant ou changeant de Constitution à l’initiative et/ou au bénéfice de l’incarnation d’un pouvoir « [ayant juré] solennellement devant Dieu et la nation d’observer et de défendre la Constitution et les lois de la République », et incapable de motiver rationnellement sa démarche.

Mayoyo Bitumba Tipo-Tipo

Ecrivain & ancien Fonctionnaire International des Nations Unies

Mpangi Mayoyo Bitumba Tipo-Tipo,

Un grand merci ! Voilà une éclatante lumière sur un sujet qui demeure un vrai mystère pour moi, un ignorant curieux d’apprendre.

Grâce à vous, je viens de lire, pour la première fois, une critique pertinente et bien argumentée des faiblesses des Constitutions africaines, en particulier celle de la RDC, en soulignant l’importance de contextualiser les lois fondamentales dans les réalités culturelles et historiques locales.

Maintenant, très humblement, je me sens moins bête sur le sujet.

Si j’ai bien compris, je viens donc d’apprendre qu’il existe un problème majeur dans les systèmes politiques africains : le fossé entre les idéaux démocratiques et leur application pratique. Car vous insistez sur l’importance de la séparation des pouvoirs et sur l’absence de mécanismes de contrôle efficaces, ce qui constitue des obstacles fondamentaux à la démocratie.

Vous établissez un lien pertinent entre la démocratie et les traditions africaines précoloniales, où des mécanismes de contre-pouvoir existaient déjà (conseils de notables, sanction du roi). Cela souligne l’importance d’une approche enracinée dans les cultures locales pour concevoir des institutions solides.

Votre dénonciation du mimétisme institutionnel envers les modèles occidentaux est un argument fort. Vous montrez comment l’adoption non critique des Constitutions étrangères, comme celle de la Vème République française, nuit à la pertinence et à l’efficacité des lois fondamentales africaines.

Mbuta Mayoyo, vous analysez avec pertinence l’écart entre le préambule et les articles opérationnels des Constitutions, démontrant un manque de cohérence interne. Cette critique structurelle est importante pour comprendre pourquoi certaines Constitutions échouent à concrétiser leurs idéaux.

Vous expliquez clairement comment les révisions fréquentes affaiblissent les principes démocratiques et favorisent l’autoritarisme. L’exemple du discours du Colonel Mamadi Doumbouya à l’ONU renforce cette analyse.

En suggérant que les périodes de transition soient utilisées pour repenser les Constitutions, vous offrez une piste constructive pour surmonter les faiblesses actuelles.

Encore une fois, Mbuta, merci de l’éclairage.Cependant, j’ai encore besoin de vos lumières :

En déclarant radicalement que la Constitution congolaise (et par extension, celles des autres États subsahariens) « mérite d’être jetée dans les poubelles de l’histoire », ne croyez-vous pas que cette approche radicale pourrait décourager des réformes progressives et réalistes ?

Pour aller plus dans mon éducation, pourriez-vous aborder les cas où des pays africains ont pu adapter leurs Constitutions de manière fructueuse (exemple : Afrique du Sud post-apartheid). Cela renforcerait votre argumentation et montrerait clairement que des solutions existent.

Bien que la critique du mimétisme soit pertinente, ne pensez-vous pas qu’on peut tenir compte des éléments universels de la démocratie, comme la séparation des pouvoirs ou la protection des droits humains, qui transcendent les contextes culturels ?

Vous soulignez clairement les lacunes des Constitutions, mais quid des propositions concrètes pour surmonter ces problèmes ? Par exemple, comment institutionnaliser efficacement la représentativité ethnique ou régionale sans tomber dans le piège du communautarisme ? Je crois que je dois relire votre livre : L’ajustement politique africain : Pour une démocratie endogène au Congo-Kinshasa.

Vous insistez sur l’absence de contre-pouvoirs, mais quid de mécanismes précis pouvant être mis en place pour garantir ces contrôles, comme des cours constitutionnelles réellement indépendantes.

Je devine que votre temps est bien serré mais je ne peux m’empêcher de penser que bien que le cas du Congo soit central, vous auriez pu élargir l’analyse à d’autres contextes africains, ce qui aurait renforcé la portée d’une perspective panafricaine. Mais c’est déjà ça de pris et c’est très bien.

Finalement, Mbuta Mayoyo, une dernière pour la route : quid des liens entre les faiblesses constitutionnelles et les enjeux économiques, comme la dépendance des États africains aux aides étrangères, qui influencent souvent les réformes constitutionnelles ?

MERCI !!!

Que les MIYIBI en Patek Philippe libèrent Mike Mukebayi !

MIYIBI sans honte !!

Cher Jo Bongos,

Mpangi Jo Bongos,

Vous avez écrit: « En déclarant radicalement que la Constitution congolaise (et par extension, celles des autres États subsahariens) « mérite d’être jetée dans les poubelles de l’histoire », ne croyez-vous pas que cette approche radicale pourrait décourager des réformes progressives et réalistes ? » Question intéressante. Je vais vous répondre dans un prochain article. Pour les autres questions, je pense qu’il vous suffirait effectivement de relire mon livre.

Monsieur Tipo Tipo, c’est avec intérêt que j’ai lu votre analyse sur les » révisions et changements des constitutions « . Je me suis souvent opposé à certaines de vos certitudes sur notre indépendante, je prenais cela pour un échange entre compatriotes, j’espère que vous ne m’en avez pas voulu. Aujourd’hui, vous abordez un sujet universellement délicat car, il concerne l’élément déterminant dans la gestion d’un pays. Chaque pays a ses réalités et ses spécificités. J’ai une certaine méfiance envers les experts qui ont un avis sur tout. Aujourd’hui, Ils écument les plateaux de télé et les réseaux sociaux admnitrant allègrement des jugement de valeur intempestif sur et n’importe quel sujet. Aujourd’hui, je vais enlever mes œillères pour vous affirmer ma satisfaction en lisant la première partie de votre analyse. Par contre concernant la ou Les définitions de la démocratie et de la constitution, je reste perplexe, vous avez à plusieurs reprises dans vos interventions mis l’accent l’impératif d’avoir des institutions et lois adaptées à nos réalités, de ce point de vue, vous avez mille fois raisons. Mais lorsque vous faites votre analyse en prenant comme seul modèle la démocratie classique en occident, je me dis que vous avez renié votre noble combat. Vous établissez la chronologie des régimes politiques qui se sont succédés au Congo, aucun ne trouve grâce à vos yeux, vous avez peut être raison, moi j’aime bien relativiser, s’agissant de la politique, un environnement par excellence où l’ego est une forte réalité, dans lequel tous les coups sont permis. La gestion des ambitions est un combat à mort en politique. Parfois l’élimination physique devient un élément déterminant pour y parvenir. Dans certains pays, on trouve cela viril et même légitime. La dynastie Ghandi en a donné la triste illustration. Je ne suis pas juriste encore moins un politicien qui aurait des ambitions qui m’emmeneraient à prendre une position intéressée. Je revendique juste mon droit à être traité en adulte même à travers la rédaction d’un texte constitutionnel soit il. Cordialement. Bonne année.

Cher Pilipili,

Merci pour votre commentaire. Je ne crois pas que j’ai déjà écrit quoi que ce soit qui présente la démocratie occidentale comme l’unique horizon de notre temps. Bien au contraire, j’ai toujours fait une différence entre la démocratie, qui est un idéal universel, et la démocratie occidentale, qui est une voie parmi tant d’autres possibles et imaginables pour atteindre cet idéal. C’est la raison pour laquelle dans mon ouvrage consacré aux processus de démocratisation du continent noir, je parle de démocratie endogène qui doit être différente de la démocratie mimétique ou exogène copiée aveuglement de l’Occident. Mieux, je dessine les contours d’une telle voie en partant du contexte congolais.

Monsieur Mayoyo, je suis complètement d’accord avec vous sur cette approche. Nous ne pouvons pas continuer à nous déterminer par rapport à la volonté et aux réalités des autres. Le débat sur le changement ou la révision de l’actuelle constitution doit impérativement tenir compte de ceque nous sommes, et non par rapport à ceque les autres voudraient que nous soyons. Bonne année.